社会福祉士になるには?高卒や社会人でも資格取得を目指せる?

- 更新日

国家資格の1つである社会福祉士にいま注目が集まっていますが、いざなるにはどうしたらいいのでしょうか?

この記事では社会福祉士になる方法について、資格取得ルートから解説しつつ、高卒や社会人でも可能かを検証し、社会福祉士を目指すか検討できるようにメリット・デメリットまで整理していきます。

- スカウト経由で内定率2.3倍!

- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!

目次

社会人から社会福祉士を目指せる?

高卒でも社会福祉士を目指せる?

社会福祉士の一般養成施設の選び方

社会福祉士は独学で目指せる?

社会福祉士国家試験の概要

社会福祉士の合格率・難易度は?

社会福祉士を目指すメリット・デメリット

社会福祉士に向いている人

社会福祉士に向いていない人

社会福祉士と他の資格の違い

まとめ

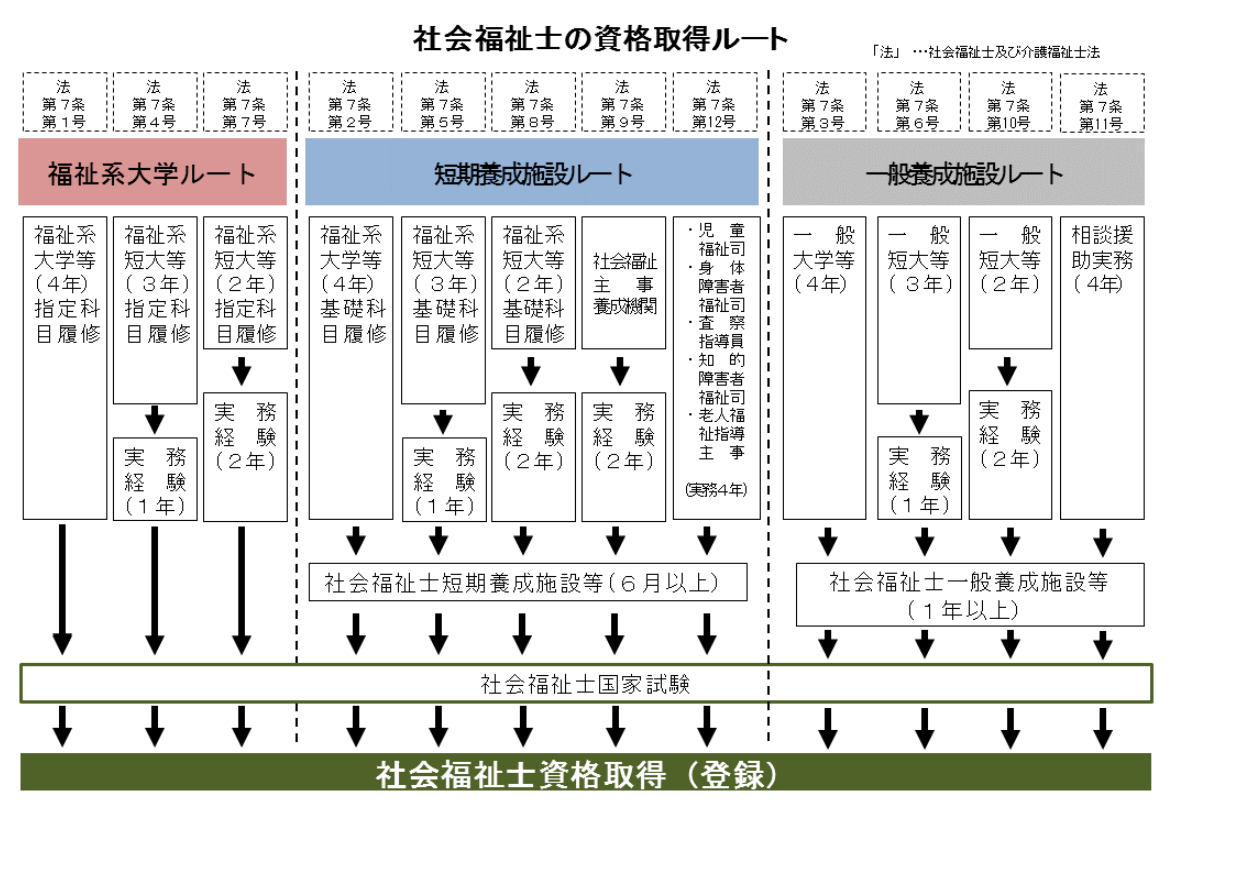

社会福祉士になるには?資格取得ルートを解説!

引用「厚生労働省:ページ2:社会福祉士の資格取得方法」

福祉系の大学・短大卒の場合

最短で受験資格を獲得できるのが、四年制の福祉系大学にて指定科目まで修了した場合です。

同じ福祉系大学でも、短大で修了年限が三年制の場合は「相談援助の実務経験」が1年、修了年限が二年制の場合は2年の経験が必要となります。

基礎科目のみ履修している場合

また福祉系大学で基礎科目のみ修了した場合は「短期の養成施設」に6ヶ月以上いくことが各受験資格に追加されます。

指定科目も履修している場合

逆に言えば福祉系大学の指定科目まで修了することで、短期養成施設は不要となり、修了年限に応じた相談援助業務の実務経験のみ(四年制であれば実務経験もなし)で受験資格を得ることができます。

福祉系以外の大学・短大卒の場合

福祉系以外の一般大学の場合も、修了年限に応じて「相談援助の実務経験」が必要となります。そのため二年制では実務経験2年、三年制大学では1年の経験、四年制大学では実務経験不要となります。

福祉系以外の一般大学の違いは「一般養成施設」に1年以上いくことが各受験資格に追加されることです。

相談援助の実務経験がある場合

また「相談援助の実務経験」が4年以上ある場合は、「一般養成施設」に1年以上いくことで学歴は問われずに受験資格を得ることができます。

社会人から社会福祉士を目指せる?

結論、目指せます。実は社会人から社会福祉士を目指す人は多く、試験に合格した方の年齢層を見てみるとなかには60代以降の方も少なくありません。

| 年齢区分 | 合格者数 | 割合 |

|---|---|---|

| ~30歳 | 6,992人 | 44.9% |

| 31~40歳 | 2,616人 | 16.8% |

| 41~50歳 | 3,292人 | 21.2% |

| 51~60歳 | 2,134人 | 13.7% |

| 61歳~ | 527人 | 3.4% |

| 計 | 15,561人 | 100% |

参照「第37回社会福祉士国家試験合格発表」

ではいざ目指すとなったときに確認することは何でしょうか?まずは自身の学歴と実務経験を振り返り、受験資格のルートを確認します。

たとえば福祉系以外の一般四年生大学を卒業後、相談援助の実務経験が無い場合は社会福祉士の一般養成施設に1年以上通う必要がありますが、日中仕事をしていて通う暇がないという方もいるでしょう。

しかし養成施設は働きながら通える夜間コースや、通信のコースもある為、働きながらでも社会福祉士を目指すことが十分可能なのです。

高卒でも社会福祉士を目指せる?

結論、目指せます。社会福祉士を目指すにあたって「相談援助の実務経験」の有無で資格取得のルートが変わります。

まずは従事している仕事がある場合、受験資格の1つである「相談援助の実務経験」にあたるのかを確認しましょう。

社会福祉振興・試験センターによれば、施設の種類ごとに「相談援助の実務経験」と認められる職種名やルールが細かく定義されていますので、曖昧だけどどうなんだろうと疑問に思ったら、まずは確認してみましょう。

実務未経験の場合は、福祉系の四年生大学で指定科目まで修了することが最短ルートとなります。

実務経験がある場合は、合計の実務経験4年以上 + 一般養成所に1年以上通う事で学費を抑えて受験資格を得ることができます。

実務経験の有無によって取得ルートは変わりますが、どちらにせよ時間とお金がかかるので長期的な目線で目指す準備が必要です。

社会福祉士の一般養成施設の選び方

一般養成施設の種類は様々な種類のコースがあり、選択肢は豊富にあります。しかし一概に「通信だから」、「安いから」だけで選んでしまうと思わぬ落とし穴が待っていることもあるので自分に合った一般養成施設をみつけてみましょう。

自宅からの通いやすさで選ぶ

通信コースを選んだ場合でも、通学して受講しなければならないスクリーニングというものがあり、結局は通わなければならないことがあります。

通学には時間だけでなく交通費もかかるので自宅に近い一般養成施設がおすすめです。また仕事をしながら通信を受ける場合は、職場から近く、できれば自宅方面だと仕事終わりにも通いやすいでしょう。

通学制・通信制で選ぶ

通学制には、昼の部と夜の部があります。例えば仕事をしながら通うなら夜の部、家庭やアルバイトと両立するなら昼の部といったようにライフスタイルに応じた使い方ができます。

通信制は、毎月のレポート課題を提出することがメインとなります。通学生と通信制の違いとして、通学生は受講期間が1年間ですが、通信制は1年6ヶ月の受講が必要となります。また通信制においても、スクリーニングといって通学しなければならないタイミングがあるので自宅や職場から遠すぎる場所にする場合は要注意です。

合格実績で選ぶ

どの一般養成施設でも受験資格を得ることはできますが、養成施設によって、試験対策への取り組みやフォロー体制には差が出ます。分かりやすくその結果が出る部分は「合格実績」です。

例年、高い実績が張り出されていれば、試験対策に力を入れている可能性が高いので、せっかくなら一発合格を目指して施設選びも行いましょう。

学費で選ぶ

一般養成施設にかかる学費は、通学方法や受講方法によっても異なります。

例えば昼間に通学する場合、費用相場は大体100万円前後です。いっぽうで夜間に通学する場合、費用相場約50万円前後となり、昼間に通う場合に比べて費用を半分近くに抑えることができる可能性があります。

また通信制の場合は、約40万円前後となり夜間通学の場合よりもさらに安く抑えることができますが、インターネット通信代・電気代に加えてスクリーニング・実習時の交通費や場合によっては宿泊費用もかかるので注意しましょう。

社会福祉士の一般養成施設とは|費用や選び方、通信と通学の違い、働きながら通えるか

社会福祉士の一般養成施設について詳しく取り上げています。

詳細を見る社会福祉士は独学で目指せる?

独学で社会福祉士を目指すことも可能です。社会福祉士の受験資格を満たした後、国家試験に臨むまでブランクがある場合に独学で目指す人もいます。独学のメリットは、通学・通信の学費を抑え、自分の好きなタイミングと場所で学習を進めることができる点があげられます。

独学のデメリットは、過去問など最新情報を自分で手に入れたり、質問したいことも自分で調べなくてはならなず、なによりモチベーション維持など自己管理をしなくてはならないことがあげられます。

社会福祉士試験合格に必要な勉強時間

社会福祉士の国家試験に合格するためには、一般的に300時間程度の勉強時間が必要といわれています。

1日1時間勉強する場合、300日=約10ヶ月で完了する計算ですが、1日2時間勉強すれば約5カ月程度で終わるとも考えられます。しかし現実的に週2日は気晴らしのために勉強をお休みすると考えると、約7.5カ月で終わる計算になります。

社会福祉士の勉強はスキマ時間を活かすことが効果的です。覚えたことの復習や、間違えた問題の再確認、一問一答への挑戦など、試験で高得点を獲得して合格率を上げることが期待できるでしょう。

スキマ時間としては、バスや電車などの移動時間や、エレベーターやレストランの待ち時間、寝る前ベッドで暇な時間など、さまざまです。何よりスキマ時間を活用する事で短時間で集中する癖がつき、試験に向かって頑張っている実感がより勉強へのモチベーションを高めてくれるでしょう。

社会福祉士試験のための勉強方法

社会福祉士の試験は1年に1回しかないため、チャンスを逃さないように計画的に勉強を進める必要があります。

基礎を覚えることは重要ですが、基礎を応用した問題も回答出来る必要があります。そのため基礎だけでなく、練習問題・応用問題も解くようにし、答えが分からないからこそ逆に知識を得ていくようにしましょう。また試験本番前になるべく早い段階で過去問に慣れる必要があります。基礎学習や応用学習が試験本番ギリギリに終わるのでは遅いため、早め早めの学習を心がけましょう。

また学習に使うテキストや問題集・過去問について、知り合いなどから昔のものを譲ってもらえることがあるかもしれませんが、福祉分野は社会情勢によって法律改正が良く行われるため、最新のものを購入するようにしましょう。

社会福祉士国家試験の概要

社会福祉士の試験では午前に共通科目+午後の専門科目を実施し、全19科目より合計129問が出題され、総試験時間は225分=3時間45分となります。

また合格基準として、下記2点を両方とも満たす必要があります。

- 1)総得点の60%程度以上の点数獲得(※難易度により補正あり)

- 2)6科目群すべてにおいて得点すること

総得点の6割の点数以上という基準は、難易度が高ければ基準は下がる反面、その逆もありうるため、常に65%〜7割以上の点数を出せるようにしておくとよいでしょう。また全19科目をそれぞれまとめた6科目群のいずれにおいても「0」点を取ってはいけないので「苦手な科目は捨てる」戦略はできないことに注意しましょう。

社会福祉士国家試験の科目

午前に実施される「共通科目」と、午後に実施される「専門科目」は、全体で6つの科目群に分けて出題されます。

共通科目(午前)

| 科目名 | 出題数 | 科目群 |

| 医学概論 | 6問 | 科目群① |

| 心理学と心理的支援 | 6問 | |

| 社会学と社会システム | 6問 | |

| 社会福祉の原理と政策 | 9問 | 科目群② |

| 社会保障 | 9問 | |

| 権利擁護を支える法制度 | 6問 | |

| 地域福祉と包括的支援体制 | 9問 | 科目群③ |

| 障害者福祉 | 6問 | |

| 刑事司法と福祉 | 6問 | |

| ソーシャルワークの基盤と専門職 | 6問 | 科目群④ |

| ソーシャルワークの理論と方法 | 9問 | |

| 社会福祉調査の基礎 | 6問 |

専門科目(午後)

| 科目名 | 出題数 | 科目群 |

| 高齢者福祉 | 6問 | 科目群⑤ |

| 児童・家庭福祉 | 6問 | |

| 貧困に対する支援 | 6問 | |

| 保健医療と福祉 | 6問 | |

| ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 6問 | 科目群⑥ |

| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 9問 | |

| 福祉サービスの組織と経営 | 6問 |

参考「公益財団法人社会福祉振興・試験センター:社会福祉士国家試験」

社会福祉士国家試験のスケジュール

「公益財団法人社会福祉振興・試験センター:第38回(令和7年度)試験概要(予定)」によれば、第38回(令和7年度)の試験は「令和8年2月1日」予定となっています。

注意点は、受験申し込み受付期間が「令和7年9月4日〜10月3日」までとなっていることです。せっかく通学したり対策をしても、受験申し込みをし損ねるとさらに1年先の試験まで待つ必要があります。特に初めて受験する場合は「受験の手引」と呼ばれる書類を請求し、期間内に請求する必要がありますが、この書類請求期限は受験申し込み期間より短い期日のため、早めに確認しておきましょう。

そして上記の試験の合格発表は、令和8年3月3日に試験センターのホームページ上で公開され、後日、結果通知も発送されるようです。

参考「公益財団法人社会福祉振興・試験センター:第38回(令和7年度)試験概要(予定)」

社会福祉士の合格率・難易度は?

社会福祉士の合格率は、「厚生労働省:第37回社会福祉士国家試験合格発表」によれば、令和6年度の各受験ルートと新卒・既卒を平均すると「56.8%」という結果になっています。ここで注意すべき点は、新卒と既卒で大きく合格率に差がある点です。既卒の合格率は平均約「37%」程度ですので、働きながら目指す難易度は決して低くないでしょう。

| 令和6年度の各合格率 | 新卒 | 既卒 |

| 福祉系四年制大卒(指定科目修了) | 75.2% | 35.8% |

| 福祉系短大卒(指定科目修了)+実務経験 | ー | 36.1% |

| 短期養成施設ルート | 67.9% | 36.6% |

| 一般養成施設ルート | 80.1% | 39.3% |

参考「厚生労働省:第37回社会福祉士国家試験合格発表」

他の資格職の合格率・難易度

それではほかの福祉系国家資格の合格率はどれくらいでしょうか?

- ケアマネ:32.1%(令和6年度)

- 精神保健福祉士:70.7%(令和7年度)

- 介護福祉士:78.3%(令和7年度)

社会福祉士と比較すると、ケアマネジャー(介護支援専門員資格)の合格率は低くなっています。また分野は違えど同じ福祉系資格の精神保健福祉士や介護福祉士は合格率が比較的高い傾向があります。逆に言えばそれだけ資格の希少度も高くなるといえるでしょう。

参考「厚生労働省:第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」

参考「厚生労働省:第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します 」

参考「厚生労働省:第37回介護福祉士国家試験合格発表について」

社会福祉士国家試験|合格率は?他の国家資格と比べると?過去問や勉強法まで

社会福祉士の国家試験について、その概要や難易度を他の福祉系資格とも比較しながら紹介していきます。

詳細を見る社会福祉士を目指すメリット・デメリット

社会福祉士の取得方法について解説してきましたが、実際に社会福祉士を目指すメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

社会福祉士を目指すメリット

社会福祉士を目指すメリットとしては下記の点があげられます。

- 国家資格で需要が高い

- 社会的貢献度が高い

- 専門スキルが身に付く

- 社会福祉事務所の独立開業や特養の施設長を目指せる

社会福祉士の仕事は、需要と社会貢献度が高く、また自身の実務経験をより業務に活かしていけるため、将来性や継続的なやりがいにつながる仕事といえます。また事務所の独立開業や特養の施設長など、キャリアアップ先もあるため、向上心を持って日々の仕事に取り組むことができるといえるでしょう。

社会福祉士を目指すデメリット

社会福祉士を目指すデメリットとしては下記の点があげられます。

- 国家資格にしては給与が低い

- 資格取得に費用・時間がかかる

- 精神的な負担がある

- 職場によっては何でも屋になる

社会福祉士の仕事は看護師などの国家資格と比較すると低い傾向にあり、資格取得には費用だけでなく時間も多くかかる傾向にあります。また実際に社会福祉士として働くとなると、対人業務という仕事柄、精神的な負担もあるでしょう。介護施設等の職場によっては、介護業務を兼務する可能性もあります。

社会福祉士に向いている人

社会福祉士にはどういう人が向いているのでしょうか?

社会貢献度の高い仕事をしたい人

自らの仕事が社会に貢献している実感をもちたい人にとっては強いやりがいになります。社会福祉士が支援する相談者・対象者の方は、障がい者の方や高齢者の方、子供、ひとり親家庭など、社会的問題が背景に絡むことが多いです。一人ひとりの問題解決が、社会問題の悪化にブレーキを掛けることができるので、仕事を通じて社会貢献をしたいという人には、おすすめの仕事といえるでしょう。

コミュニケーション能力がある人

社会福祉士のメイン業務の1つである相談援助では、相談者さんやそのご家族の方のお悩みをコミュニケーションを通じて引き出す必要があります。またそのお悩みを解決してあげるための提案を実施するため、各種機関と連携する必要があり、そこでも冷静なコミュニケーションが求められます。

感情をコントロールできる人

社会福祉士が支援していく相談者さんは、取り巻く状況によってはネガティブな感情になっていたり、感情的になってしまう方もいらっしゃいます。そこでも相談を受ける時はプロとして感情をコントロールして冷静にお話を聞き、提案をしてあげられる人が向いているでしょう。

社会福祉士に向いていない人

社会福祉士に向いていない人は、どういった特徴があるのでしょうか?

ストレスを感じやすい人

社会福祉士は相談社さんからのお悩みに対して、冷静にお話を引き出して提案していくことが求められます。そのためストレスを感じやすい人は、相談者さんのストレスに反応してしまい冷静に対応できない可能性がある為、そういう性質の人は向いていないと言えるでしょう。

こだわりが強すぎる人

社会福祉士の仕事には正解はなく、相談者さんのお話を引き出していくうちにその状況に応じて提案をしていくしかない為、時にはうまくいかないことや、良かれと思って提案したことに反感を持たれてしまうこともあります。こだわりや完璧をもとめすぎる人は社会福祉士には向いていないと言えるでしょう。

法律や制度について興味が無い人

社会福祉士に限らず福祉分野は毎年法改正が実施されやすいため、プロとして相談者さんに提案しなければならない内容も変わる可能性があります。法律や制度の情報アップデートをしたくないような人では、誤った提案をしてしまうリスクがあるため、社会福祉士には向いていないといえるでしょう。

社会福祉士と他の資格の違い

同じ福祉分野の職種でも、共通する部分や異なる部分があります。社会福祉士と比較してその違いをそれぞれ解説していきます。

社会福祉士とケアマネジャーの違い

ケアマネジャーは介護支援専門員という名称の通り、より介護分野に深く特化した資格です。社会福祉士は福祉全体という幅広い分野で仕事をおこなうという点でケアマネジャーと異なります。

社会福祉士と精神保健福祉士の違い

社会福祉士は福祉分野全体で様々なお悩みをもつ方の生活支援を行っていくお仕事ですが、精神保健福祉士は心に疾患・障がいを抱える方に向けた支援を行い社会復帰を目指すお仕事であり、精神的なサポートをメインとする点が社会福祉士と異なります。

社会福祉士と介護福祉士の違い

介護福祉士は、介護施設や訪問介護において、要介護者さんに直接介護サービスを提供するお仕事ですので体力も必要とします。社会福祉士は、あらゆる福祉現場において、相談者さんに福祉サービスをご提案するお仕事ですので、体力よりも気力や冷静さを必要とします。

社会福祉士のダブルライセンスのメリット

片方の資格をもつことで、もう片方の資格の試験において「共通科目」を免除され、勉強も効率よくできるので合格しやすくなります。

また資格を両方もつことで転職の選択肢が広がり、幅広い経験を積むことも可能なのでキャリアアップにもつながります。そのため将来的には福祉職のエキスパートとして、管理職への昇進チャンスも高まります。

精神保健福祉士と社会福祉士の違いは?どちらを目指すべきかを解説!

精神保健福祉士と社会福祉士の違いについて解説し、どちらを目指すべきか、さまざまな視点でわかる記事になっています。

詳細を見るまとめ

社会福祉士になるには、受験資格を満たしたうえで年に1回の試験に合格する必要があります。新卒でも社会人でもそれぞれの人にあった資格取得ルートを確認して、時間と費用を逆算しながら目指すとよいでしょう。

特に一般養成施設コースの場合は、昼間通学・夜間通学・通信の3種類ありますが、どの通い方にするかはご自身の生活スタイルや養成施設の選び方に気を付けましょう。また相談援助の実務経験が4年以上ある場合は、学歴問わず、一般養成施設コースを選択できますので、これを機に生活相談員としての実務経験を伸ばしていくことも1つの手かもしれません。

社会福祉士の資格を取得できると、他の福祉系資格を取得しやすくなったり、特養の施設長などの管理職にキャリアアップするチャンスがありますので、働きながらでも諦めずに目指してみてはいかがでしょうか。

事業所からスカウトがくる!

- スカウト経由で内定率2.3倍!

- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!

北山 敬悟

セカンドラボ株式会社

東京都新宿区生まれですが神奈川・埼玉・東京を転々としながら育ちました。

2019年9月にセカンドラボ株式会社に入社。

クリニックチームでの営業・求人原稿作成が仕事の中心です。

休日は所属するバスケチームでの試合、旅行とアクティブに過ごしています。