退職願・退職届の書き方|退職の意思を上手く伝える方法とは

- 更新日

勤務する職場を辞める決断をしたら会社に対して退職の意向を伝えることになりますが、その際に使用するのが退職願・退職届です。みなさんは退職願と退職届の違いはご存じでしょうか。正しい書き方や注意すべきポイントをしっかり押さえて、円満に退職する方法を詳しく解説します。

- スカウト経由で内定率2.3倍!

- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!

- 「就業応援制度」で最大50,000円進呈

目次

1.退職願・退職届の違い

一見すると同じようなものに思われがちですが、それぞれの書類の持つ意味や職場に提出するタイミングが異なります。違いを押さえて適切なタイミングで正しい内容の書類を準備するようにしましょう。

退職願は、「退職したい」と願い出るために使用する書類です。「退職」は雇用主である会社との労働契約の解除になるため、その意思表示を行い会社側の合意を得るようにします。退職願を出しただけでは正式には退職とはならず、会社から承認されて初めて退職できます。

退職届は、退職することが確定した後に提出する書類です。退職という事実関係を明確にするため、事務手続き上提出を求められるケースがあるので、書式が決まっているようであればその内容に従って準備するようにしましょう。一般的に退職届が受理された後に退職そのもの撤回を申し出ることは出来ないので、社内の規則なども確認しながら手続きを進めるようにしましょう。

ちなみに、民法第627条では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる」と規定されており、労働者は一方的な意思表示により一定期間の後に会社を退職できるようになっています。

法律上は退職願を提出せずとも退職届を提出して、一方的に退職することは可能ですが、このような退職の仕方は会社とのトラブルに発展することが多いです。互いに後腐れがないように退職願を提出して、会社側に退職の意思表示を行うことが円満退職には重要です。

また、退職願や退職届と似たような書類に「辞表」があります。辞表は社内で役職についている人がその役職を辞める際や公務員が退職を申し出る際に使用されます。

スカウトサービス登録はこちら

2.退職を伝える前にまずやること

就業規則の確認

大抵の場合、就業規則には退職に関する決まりが定められています。「退職をする〇日前までに退職届を提出すること」「退職を希望する日の〇ヶ月前までに意思表示を行うこと」など期日や方法に指定がある場合がほとんどですので必ず確認した上で、その内容に従って準備を進めましょう。

一般的には少なくとも退職の1~2ヶ月前には会社側に意思を伝えるのが良いでしょう。民法では退職の14日前までに意思表明をすれば退職が出来るとされておりますが、就業規則内で期限が定められている場合はそちらの従う方が円満退職に繋がるでしょう。

上司に相談する

退職の意思を伝える場合は、まずは直属の上司に伝えましょう。いきなり辞めたい旨を伝えるのではなく、「ちょっとお話があるのですが」というような口調で話を切り出しましょう。

どのような理由であれ、誠実に話すことを心がければ、トラブルになることもなく話は進むでしょう。上司の理解が得られることで、その後の引き継ぎなどもスムーズになります。

上記の通り、基本的には雇用契約書等に記載されている期日を守ってまず意思表示をすることが重要です。

法律的には原則14日前に告知すれば問題ないとされていますが、後述する給付金等手続きに必要な書類の準備が遅れる可能性もあります。突然「やめる」と告げて退職願を提出することはなるべく避けましょう。

雇用契約書の内容によっては、最悪の場合懲罰を受ける可能性もあります。

スカウトサービス登録はこちら

3.退職願・退職届の書き方

ここでは一般的な退職願・退職届に記載が必要な項目や書式に基づいて書き方や書類のサンプルをご紹介します。これを見ながら分かりやすく正しい内容の退職願・退職届を自分で作成しましょう。

インターネットでも退職願・退職届のテンプレートをダウンロードすることが出来るので、どう書けば良いのかわからない場合は利用してみることもおすすめします。

また、会社によっては専用の退職願や退職届の書式を用意している場合もありますので、その場合は専用の用紙の記載事項に従って書面を用意するようにしましょう。

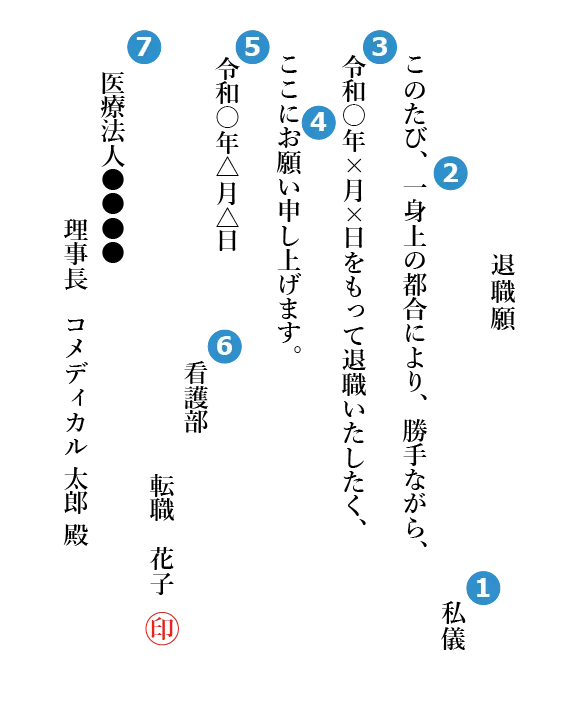

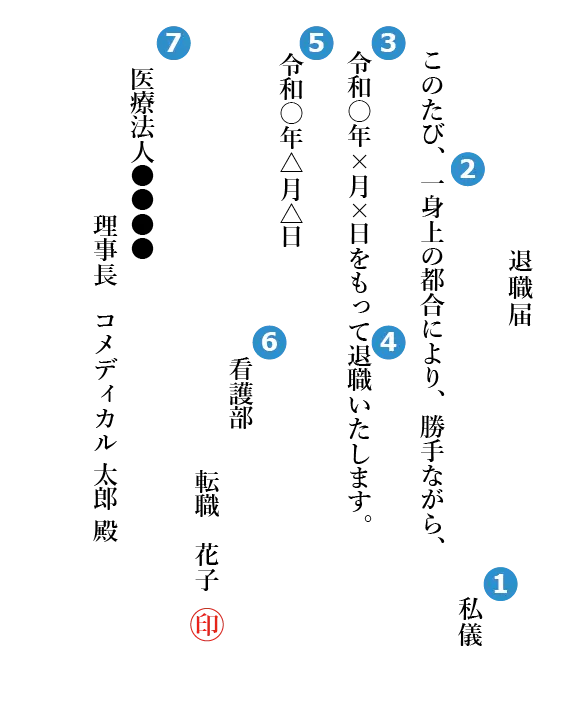

以下は退職願・退職届のサンプルになります。

退職願サンプル

退職届サンプル

①「私儀」もしくは「私事」と記載します。

②退職願・退職届で退職理由を詳細に記載する必要はありません。自己都合で退職する場合は、「一身上の都合により」と記載しましょう。

③退職願の場合は退職希望日を、退職届の場合は既に退職日が確定していると思いますので、その日を記載しましょう。ここの日付は西暦でも和暦でも構いません。

④退職願の場合は、まだお伺いを立てる段階のため「お願い申し上げます」という形で記載します。退職届の場合は既に退職が確定しているため、「退職いたします」と事実を報告するような形で記載します。

⑤提出する日付を記載しましょう。

⑥退職日時点での自分の所属部署を記載します。自分の氏名の後には押印をします。この際シャチハタはNGです。

⑦提出先の宛名は会社等の場合は社長宛、医療法人や社会福祉法人などの場合は理事長宛に書くことが一般的です。

スカウトサービス登録はこちら

4.封筒への入れ方

退職願・退職届は、文字が書いてある方を内側にし、三つ折りにするのが一般的です。折り方は、最初に下から上に向かって三分の一を折り、上側を下に折ります。この時、用紙がずれないよう、角と角をあわせて丁寧に折り目を付けるようにしましょう。封筒に入れるときは、便箋の右上が封筒の裏の上部にくるように入れます。

ビジネス向けの封筒には白と茶色がありますが、茶色の封筒は正式な書類を送る際には適さないので、必ず白の和封筒を使用するようにしましょう。サイズは便箋のサイズに合わせて選びます。

便箋のサイズ |

封筒のサイズ |

B5(182×257㎜) |

長形4号(90×205㎜) |

A4(210×297㎜) |

長形3号(120×235㎜) |

封筒の表には「退職願」または「退職届」と記入します。裏側には、左下に所属部署と氏名を記入します。

退職願・退職届は手渡しが基本です。しかし、ケガや病気などで手渡しが難しい場合もあるかと思います。その場合は、上司に郵送でも問題ないか相談するようにしてください。一方的に書類を送りつけることはマナー違反になりますので注意してください。

郵送する場合は、書類を入れた封筒に直接宛先の住所は記入せず、一回り大きい封筒に入れて郵送するようにしましょう。添え状や送り状を同封するのがマナーです。

スカウトサービス登録はこちら

5.退職届の渡し方

「退職願」「退職届」は直属の上司への手渡しが基本です。退職の意思を伝える重要な書類なので、上司が不在の場合は持ち帰り、別の機会に渡しましょう。デスクに置いておくといったことがないように注意してください。

書類には提出する日付を記載するので、予定していた日に渡せない場合は、日付を書き換える必要があります。タイミングが合わないと何度も書き換えることになってしまいますのであらかじめ、上司に連絡しておくと渡しやすいです。

職場によっては、退職届を提出するタイミングが定められていることがあります。就業規則に定められているので、トラブルを避けるためにも前もって確認しておくと良いでしょう。

スカウトサービス登録はこちら

6.退職の際に注意すること

上記に書いたこと以外にも、退職・転職にあたっては注意をしなければならない点があります。必要な手続きの内容も含めて事前に確認をしておきましょう。

年金や税金などの公的な手続きについて

退職してすぐに次の職場へ入職する場合は良いのですが、しばらく間が空いてしまうときにはいくつかの手続きが必要となります。いずれもお金に関することですので、きちんと手続きをするようにしましょう。

- 年金

- 税金

- 健康保険

- 雇用保険と失業給付金

正職員として働いている間は、会社側が厚生年金に加入しているので、自分で手続きをする必要はありませんが、次の職場で加入するまでの間は役所へ行って国民年金に加入しておきましょう。加入は国民の義務ですので、忘れないように。

所得税に関しては、一月から十二月を一年としその間に再就職をしなかった場合は自分で確定申告をしなければなりません。確定申告と聞くと難しそうに思えますが、今はインターネットで簡単に申告できるのでやってみましょう。

そうすることで、無収入の期間中にも払ってしまった税金が返ってきます。確定申告の際に必要な書類としては、前の会社の源泉徴収票と各種控除証明書です。

もし同年のうちに新しい職場に転職できた場合は、新しい職場で年末調整をしてもらうことができます。その場合は生命保険や医療費などの控除証明書と前に勤めていた会社の源泉徴収票が必要になります。

住民税

住民税に関しては、退職した月によって手続きが違ってきます。納税の方法も違ってきますので、事前に役所などに確認してみましょう。

正社員の場合は、退職することでそれまで加入していた健康保険は、もう使えなくなってしまいます。退職後は任意継続被保険者制度を利用して、いままでと同じ保険を使うか、国民健康保険に加入するか、また家族の扶養になるかの三通りの選択肢があります。

任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度は保険料を退職者が払うことによっていままでと同じ医療費で治療を受けることが出来る制度です。期間は退職後2年間となっています。この制度を利用するには、退職後20日以内に手続きをする必要があるので、退職後速やかに手続きをするようにしましょう。

国民健康保険

次に国民健康保険に加入する方法もあります。国民健康保険の保険料は、前年の収入や家族の資産、家族の人数などによって変わってきます。また同じ条件でも、自治体によって保険料は違ってきますので、事前に確認してみましょう。

国民健康保険に切り替えるには、退職日の翌日から14日以内に手続きをする必要があるので、この点も注意しましょう。

家族の扶養になる

三つ目は家族の扶養になる方法です。これは健康保険に入っている家族の扶養家族となり、健康保険に加入することです。条件としては、本人の年収が130万円以内で被保険者が本人の収入の倍の収入がある、などの条件をクリアしなければなりません。扶養になれるかどうかは、被保険者の勤務先などに確認してみる必要があるでしょう。

以上のように、退職後にブランクがある場合は、いくつかの手続きをしなければなりません。いざという時のために期限内に済ましてしまいましょう。

退職と入職のタイミングが合わずに、長い期間無職状態が続いてしまった場合などは失業給付金などの手当てを受けることができます。また、退職したのはいいけれど次の職場がなかなか決まらないという場合も、ぜひ活用したい制度ですね。給付金をもらうことができれば求職活動の助けにもなります。

失業給付金をもらうためにはいくつかの条件があります。

- 失業状態である

- 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算で12ヶ月以上ある

- ハローワークに求職の手続きをしている

失業状態というのは、働く意思や能力があるにも関わらず、就職できない状態のことを言います。ですから退職後家庭に入ったり、学校へ行ったりという予定がある人は、原則として当てはまりません。

在職中の雇用保険加入期間が通算で12ヶ月以上あることも条件です。これはあくまでも通算ですので、一箇所の職場でなくても条件に当てはまります。

ただし、勤務先の倒産やリストラなどの場合は通算6ヶ月以上でも可となっていますので、諦めずに確認してみましょう。また配偶者の転勤や出産などの理由も、同じように6ヶ月以上でももらえることになっています。

ハローワークで求職の手続きをしている人が対象となっています。この手続きは失業給付金をもらうために一番初めに行う手続きですので忘れずに手続きを行ってください。

退職理由の伝え方

退職理由は人間関係に問題があった、などのネガティブな理由はなるべく避けましょう。できれば、前向きな転職だという印象を持たれる理由を考えておきたいところですが、「個人的な理由」でも大丈夫です。

退職理由を詳しく聞かれた時の対処法

退職を伝える際に一番のポイントとなる点は退職理由です。もう辞める職場だからと言って、本音をストレートに話すことは避けましょう。なぜなら理由を告げることにより、その点は改善するからなどと引き留めのきっかけを作ってしまうことになるからです。

ですから、退職理由としては、ひきとめる訳にはいかない理由を用意する必要があります。退職理由に関しては、マニュアルはありませんが、もし自分が上司であったら「これはひきとめられない」と思える理由を考えましょう。

仮に例として一つ挙げるならば「キャリアアップのため」になります。「現職の会社で得られない経験を転職先ならば経験できる」「新しい会社で〇〇ということがやりたい」など自分が見据えるものをしっかりと伝えましょう。

引き留めにあった場合はどうする?

退職の意思を伝えた時に引き留められることはよくあります。特に人手不足の職場などは、そういうことも多々あるでしょう。 転職を決めた時点でそれなりの理由があった訳ですから、情にほだされる必要はありません。今までお世話になったことを感謝しつつ、これ以上はここの職場では働く気持ちはない、と誠意を持って上司に説明しましょう。

どうしても退職を認められなかった場合に限っては、さらに上の上司や担当の役員に直接訴えることも必要です。退職すると決めた時の気持ちを大切にし、新しい職場での生活を作り上げることを思い浮かべ、退職への原動力にしましょう。

スカウトサービス登録はこちら

7.まとめ

退職するにあたっては、なるべくスムーズにことが運ぶようにとりはからう必要があります。特に同じ業界に転職する人にとって、これは大切なポイントです。ですから退職の流れに注意し、慎重に行動に移すようにしましょう。

転職というのは大きな転機になる出来事です。転職活動において学んだことを、次の仕事に就く際に活かすことができるようになるといいですね。 スカウトサービス登録はこちら

事業所からスカウトがくる!

- スカウト経由で内定率2.3倍!

- 希望に合った求人”だけ”を厳選してお届け!

- 「就業応援制度」で最大50,000円進呈

よくある質問

退職届は、退職することが確定した後に提出する書類です。退職という事実関係を明確にするため、事務手続き上提出を求められるケースがあるので、書式が決まっているようであればその内容に従って準備するようにしましょう。一般的に退職届が受理された後に退職そのもの撤回を申し出ることは出来ないので、社内の規則なども確認しながら手続きを進めるようにしましょう。

大抵の場合、就業規則には退職に関する決まりが定められています。「退職をする〇日前までに退職届を提出すること」「退職を希望する日の〇ヶ月前までに意思表示を行うこと」など期日や方法に指定がある場合がほとんどですので必ず確認した上で、その内容に従って準備を進めましょう。 一般的には少なくとも退職の1~2ヶ月前には会社側に意思を伝えるのが良いでしょう。民法では退職の14日前までに意思表明をすれば退職が出来るとされておりますが、就業規則内で期限が定められている場合はそちらの従う方が円満退職に繋がるでしょう。

②上司に相談する

退職の意思を伝える場合は、まずは直属の上司に伝えましょう。いきなり辞めたい旨を伝えるのではなく、「ちょっとお話があるのですが」というような口調で話を切り出しましょう。どのような理由であれ、誠実に話すことを心がければ、トラブルになることもなく話は進むでしょう。上司の理解が得られることで、その後の引き継ぎなどもスムーズになります。

小松 和貴

セカンドラボ株式会社

URL:https://note.com/2ndlabo/n/n6565a29f667f

2022年4月よりセカンドラボ株式会社に入社。主に病院を中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の営業・採用課題のサポートを行う。